【西洋絵画】ゴヤ「裸のマハ」は西洋絵画史上初の○○

本日は、私の特に好きな作品である、スペインの画家ゴヤが描いた「裸のマハ」を紹介します。

ゴヤ「裸のマハ」

セクシーなお姉さんが横たわった、官能的な絵画ですね。これは18世紀末~19世紀初頭に描かれたと言われています。

この絵画の最も特筆すべき点は、西洋絵画史上、初めて、生身の裸婦を描いた点です。それまで、有名な裸婦像は幾つもありました。例えば、ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」です。

当時は宗教や神話を題材にして裸婦を描いていました。逆に言うと、宗教や神話を題材にしない限り、裸婦を書くことはキリスト教の教義に反するために、許されなかったのです。

この禁忌を破ったのが、ゴヤでした。彼は1789年に43歳でスペイン王家の宮廷画家に上り詰めますが、その3年後、病気により聴覚を失います。

その影響か、ゴヤは自身の内面と向き合うようになり、宮廷画家として与えられた絵を描くだけでなく、自身が描きたい絵に傾倒していきます。

ゴヤ自身、カトリック教会が強い勢力を持っていたスペインで、裸婦像を発表すればただではすまないことが分かっていたはずです。事実、この作品を理由に宗教裁判に掛けられています。それでも、自身の意思を貫き、画家としての矜持を持って描ききったものが「裸のマハ」でした。

そして、裸のマハと対をなす、「着衣のマハ」があります。こちらもゴヤが「裸のマハ」と同時期に制作したもので、裸婦画を制作していたことを隠すカモフラージュと考えられています。(この他にも、「着衣時と見比べるため」という説もあります。)

ゴヤ「着衣のマハ」

因みに、絵のモデルは、王妃マリア・ルイサに仕えた宰相ゴドイの愛人と考えられています。マハというのはスペイン語で「小粋な娘」という意味で、個人の名前ではありません。

「裸のマハ」はその後の絵画史に大きな影響を与え、マネの「オランピア」にインスピレーションを与えたと考えられています。こちらは娼婦をモデルにしたと言われており、当時の人々の物議を醸すこととなりました。

マネ「オランピア」

西洋絵画で初めて生身の裸婦像が出てきたのは18世紀末~19世紀初頭です。なんと産業革命やフランス革命よりも後です。それを考えると、当時のキリスト教的価値観がどれほど大きな影響を与えていたかということが分かります。

それでも、当時の慣習を破り、自分の表現を貫いたゴヤを私は格好よく思います。宮廷画家として安定した地位にあり、評価を得ていながらもそれに甘んずることなく、自己表現を貫徹し、絵画にイノベーションを起こしたゴヤは最高にロックな芸術家と言えるでしょう。

【映画の感想】アンタッチャブル

先日、映画「アンタッチャブル」を見てきました。1987年のアメリカ映画です。

ストーリー

禁酒法時代のシカゴは、アルカポネとその子分のギャング達に牛耳られていました。シカゴを浄化するために、カポネ逮捕に奮闘する捜査官チーム「アンタッチャブル」とそのリーダーである財務省の役人ネスの活躍を描きます。なお、ネスは実在の人物であり、彼の自伝を基にした映画です。老警官役のショーンコネリーがアカデミー賞助演男優賞を受賞しています。エンリオモリコーネの音楽とジョルジオアルマーニのスーツ、シカゴの街並みも見所です。

感想と見どころ

- 最後のシーンでの、ネスの粋な台詞

当時は本当にギャングの力が強く、警察や政治家もギャングに買収されており、機能していませんでした。そのような中で、ネスはカポネ逮捕のために財務省からシカゴ警察へ出向してきます。

ネスは赴任早々、警察官一同に「禁酒」を命じます。「法規たる我々が、遵法しなくてどうする」ということです。飲酒は違法でしたが、警察たちはこっそり、ギャングが密輸した酒を飲んでいました。ネスへの風当たりは強く、当初は四面楚歌のネスですが、信念を持って仕事をする中で仲間を得て、「アンタッチャブル」を結成します。

ネタバレになるので詳しいことは書けませんが、チームは艱難辛苦を乗り越え、カポネを逮捕することができました。逮捕後に記者からインタビューを受けるのですが、ネスの返答がとても粋です。本当に格好いい。この台詞のためだけでも、映画を見る価値があります。

- ネスの気概

当時は警察さえもギャングの味方でした。そのような状況でシカゴに乗り込み、カポネを逮捕しようとするわけですから、当然自分や家族に危害が及ぶことは分かっていたはずです。妻と子供はすぐに引越しをさせますが、それでも単身となった身で、自らの信念を貫き、職務を全うしようとする気概に敬服します。

余談ですが、ネスは財務省からの出向で相当のエリートだと思われるのですが、それを示すシーンがあります。赴任早々、市議会議員が賄賂を渡して懐柔しようとするのですが、ネスは歯牙にもかけず、「古代ローマでは官吏を買収しようとする者は耳を引きちぎられ、袋に詰められて川に流されたぞ」と一蹴します。アメリカの一流大学では学生にリベラルアーツを叩き込むそうですから、さらっと古代ローマを持ち出すことに、ネスの教養の一端が垣間見えた気がしました。これが「教養」なのだと感服しました。

- 引き込まれるカメラワーク

理髪されるカポネを真上から写す冒頭のシーンから一気に映画に引き込まれます。一瞬にして、カポネの只者ではない感がひしひしと伝わります。また、自宅にいる老警官を襲うギャング目線でのカメラワークや、階段での銃撃戦のスローモーションは手に汗握ります。カメラワークも素晴らしい映画です。

- アルカポネのカリスマ性

ロバートデニーロ演じるアルカポネの渋みがたまりません。カポネはシカゴの全てを手中に収めていた男です。裁判に被告として出廷しても、動じることなく葉巻をくゆらせます。行動の節々まで余裕を見せる男のカリスマ性は一見の価値があります。

私は午前十時の映画祭で見たのですが、映画評論家の町山智浩さんが午前十時の映画祭のリーフレットで「アンタッチャブル」を、大スクリーンで観るために作られた絢爛たるスペクタクルと評していました。

本当に映画館で見るべき映画だと思いますので、ぜひ劇場へ足を運んでいただければ幸いです。

【西洋絵画】絵画の役割のざっくりとした変遷

当たり前の話ですが、現在、私たちが美術館や書籍等で見ることのできる西洋絵画の殆どは、画家が描いたものです。主体Aが画家に作品の制作を依頼し、画家は報酬を受け取ります。

仕事ですから、画家は自分の描きたいテーマを自由に描けるわけではありません。与えられたテーマの中で、画家は最大のパフォーマンスを発揮します。

この、主体Aと与えられたテーマが何であり、どういう風に移り変わったかというのが今回の話です。

それではざっくりと、「中世・ルネサンス期」、「絶対王政期」、「近代」の3つの時代に分けて説明していきたいと思います。

中世・ルネサンス期(15~16世紀)

主体A、つまり絵画を依頼していたのは、主にカトリック教会です。当時は教会が絶大な力を持っており、市民に対して豪奢な絵画を見せ、その力を示すだけでなく、聖書の話を市民に伝えるためにも絵画が必要でした。

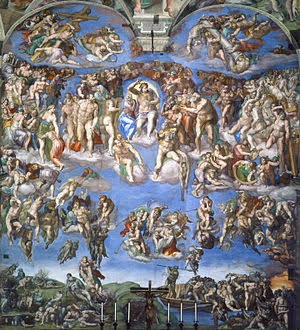

聖書の文字が読める人は知識人であり、一般の市民は殆ど文字が読めなかったためです。そのため、必然的にテーマは、聖書の一場面を描いたものとなります。ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ等が手がけた作品が有名です。

また、ルネサンス期では、メディチ家等の新興商人も芸術の担い手となりました。潤沢な資金を背景に、ボッティチェリやティツィアーノといった当代一の画家に制作を依頼しました。主にギリシャ神話をモチーフにした作品が有名です。

ミケランジェロ「最後の晩餐」

絶対王政期(17世紀)

16世紀から起きた宗教革命により、教会の力が薄れたこの時代は、王家や貴族が権力を持ちました。王の偉大さやカリスマ性を示すために、王は自身や家族を題材にした絵画の制作を画家に依頼します。

当時の優れた画家は宮廷画家として主君に仕え、専属の画家として活躍しました。筆頭はスペインのフェリペ4世に仕えた、ベラスケスです。24歳にして、宮廷画家に就任し、フェリペ4世は彼を寵愛するあまり、他の画家には一切自画像を描かせなかったと言われています。

因みに、この時代の作品は「バロック派」と呼ばれています。カラバッジョ、レンブラントやルーベンスといった画家が有名です。劇的なまでの明暗と豊満な肉体等が特徴です。

ベラスケス「ラス・メニーナス」

ルーベンス「キリスト降下」

近代(18~19世紀)

フランス革命等を経て、絶対王政は衰退していきます。次の主役は市民です。ようやく市民が芸術の主役となります。絶対的なパトロンがいなくなったことにより、画家は比較的自由に描きたいものを描けるようになりました。

また、油彩絵具の発達により、屋外での制作が可能になりました。これにより、市民の日常や風景を題材にした絵が数多く制作されました。画家は制作した作品を画商を通じて、販売します。因みにゴッホの弟、テオは画商でした。

この時代の画家は印象派と呼ばれます。日本でも馴染み深く、人気があります。モネ、ルノワールやマネが筆頭です。素朴な農村風景を描いたバルビゾン派では、ミレーが有名です。

なお、印象派の登場する背景の一つに、新古典主義への反発があります。新古典主義はルネサンスや古代ギリシャを理想とし、歴史画や宗教画を格上とし、芸術アカデミーや官展(サロン)が認めた「権威」ある作品を是とします。

この旧態依然とした体制に反発し、生まれたのが印象派と言われています。見比べると作品の特徴の違いに驚くと思います。アングルやダヴィドが新古典主義に属します。

ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」

ミレー「落穂拾い」

アングル「グランド・オダリスク」

いかがでしたでしょうか。絵画を見る際の参考になりましたら、幸いです。

余談ですが、イタリアやスペイン、ベルギーには著名な画家が存在し、絵画も数多く残されています。その理由としてカトリックの国だったことが挙げられます。いずれ、これについての記事も書きたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

【映画の感想】招かれざる客

招かれざる客(スペンサートレイシー監督 1967年)の感想です。

概要

白人女性と黒人男性との間の、人種差別に翻弄される愛を描いたアメリカ映画です。第40回アカデミー賞では10部門の候補となり、娘の母親役を演じたキャサリンヘプバーンが主演女優賞を獲得しました。

ストーリー

大学生の白人娘ジョアンナはハワイでのひとり旅中、エリート黒人医師プレンティスと恋に落ちる。2人は帰国後そのまま、サンフランシスコにあるジョアンナの両親の家に挨拶し、結婚することを伝える。急な結婚報告に加え、相手が黒人であることに戸惑う両親。プレンティスは数時間後にはスイスへ仕事で行かねばならず、同行するから今日中に了承してほしいと言うジョアンナ。やがてプレンティスの両親も駆けつけ、こちらも婚約相手が白人であることに驚く。

感想

人種差別を軸に、恋愛を描いた良質な映画。とても面白かったです。感想を箇条書きで述べていきます。

- 話が急すぎる

娘がハワイに旅行に行き、元気に帰ってくると思ったら、婚約相手を連れてくる。これだけでも驚きですが、さらに白人ではない。極めつけは「今日中に結論を出せ」と言う。もう完全にキャパオーバーです。時間を掛けて少しずつプレンティスを理解していけば、円滑に結婚できると思いましたが、それでは順調すぎて映画になりませんね。

- ジョアンナ父の葛藤

プレンティス医師は高名な大学を卒業し、世界的に活躍しているエリート医師です。さらに性格もいい。母は序盤から娘を尊重し、また、プレンティスを信頼し、結婚に賛成します。

しかしながら、父が最後まで反対します。面白いことに、ジョアンナの父はサンフランシスコの新聞社の社長です。新聞では「人種差別反対」を論調としています。このことからジョアンナも結婚を快諾してくれると思い、自信満々に父に紹介します。紙面では差別反対を謳っていた父も、いざ現実に自分の身になると、結婚に難色を示します。友人の牧師が「見損なったぞ」とかもっと酷いことも言うのですが、それでも父は結婚を渋ります。この葛藤が映画に深みを添えます。

- アイスクリームのメタファー

そして、私がこの映画で1番好きなシーンです。ジョアンナ父が気分転換に近所をドライブし、アイス屋でアイスクリームを食べるシーンがあります。以前この店で食べて美味しかったものと同じ味を注文しようと思うのですが、味の名前が思い出せません。店員の助けも受けて、出てきたアイスは違う味でした。しかし父は「これはこれでうまいな」と上機嫌になります。

映画には直接影響を与えない、何気ないシーンですが、私はここにプレンティスとの結婚についてのメタファーが隠されていると思いました。出されたアイスはプレンティスを暗喩しています。思ったものとは違うものが出てきたが(思っていた結婚相手とは違ったが)、食べてみると意外とよかった(実は意外といい相手かもしれない)。

この他にも見所は沢山あります。他にもキャサリンヘプバーンの慈愛に満ちた母親役も必見です。2人は結婚を了承してもらえるのか、結末は実際に見て確認していただけると幸いです。

【書評】寛容論

寛容論(ヴォルテール著 光文社古典新訳文庫)についての感想です。

本の概要

フランスの思想家ヴォルテールが、「カラス事件」を題材に、寛容であることの大切さを説いた本です。

カラス事件

1762年フランスのトゥールーズ市にてジャン・カラスが息子殺しの濡れ衣を着せられ、死刑になった冤罪事件です。ジャン・カラス一家はプロテスタントであり、長男は近くカトリックに改宗予定でした。

1761年、長男が首を吊った姿で発見されました。「プロテスタントは息子がカトリックに改宗するときは息子を殺す」という噂を市民が信じてしまい、この噂が広まってしまいました。もともとトゥールーズはカトリックの勢力が強く、ユグノー(フランスにおけるカルヴァン派の呼称)を虐殺した歴史があります。さらに、その虐殺の200周年祭が近く開催されることもあり、市民はさらに加熱し、ジャン・カラスを糾弾しました。裁判では、カラス一家に不利な証言は出てきませんでしたが、プロテスタントであることが証拠の代わりとなりました。

その結果、ジャン・カラスは証拠がなく、物理的に殺害不可能であるにもかかわらず、死刑に処され、一家も離散しまた。狂信が理性を負かしてしまった事件です。

死刑に憤慨したヴォルテールは被告とその家族の名誉回復のため、奔走します。再審が認められ、1765年に全ての裁判官の満場一致で一家の無罪が証明されました。

寛容であることの必要性

ヴォルテールは、本書の中で、寛容であることで国家や民族は発展してきたと説きます。例えば、古代ギリシャ、ローマ、ユダヤ教、中国、日本を例に挙げて説明しています。因みに、日本は最も寛容な国の1つであったが、イエズス会の来訪により、寛容が崩れたとヴォルテールは述べています。

また、カロライナ(北アメリカにあるイギリスの植民地)は、ジョン・ロックが基本法を作りましたが、法的に認可される宗教は男性7人の申請があれば足り、これほど寛容であっても、トラブルは起きていないとも述べています。

勿論、寛容が大切だからと言って、全ての行為が許されるわけではなく、ヴォルテールは「洗礼を受けて死んだ子供は永遠の至福を得られる」との言葉を信じ、子供を殺害していった、デンマークの小さな宗派を例に出し、「大きな善のための悪は許されない」と諌めています。

感想

多様な人種・宗教・性別の人が共存する現代社会において、他者を狂信的に憎み、排斥しようとすることは大きな摩擦や対立を引き起こします。そのため、常に理性を持って、他者に寛容でありたいと思った次第です。人種や宗教に限らずとも、突飛な考えや意見についても、まずはその背景や理由をしっかり聞いて、判断したいと思いました。

あとがき

「差別をしないことが理想だけれども、現実は難しいぜ」という映画を最近見てタイムリーでしたので、書きました。こちらも読んでいただけると幸いです。